一般的サラリーマン(会社員)は確定申告をしなくていいと思いがちです。

毎年、年末になると、会社から用紙が配られ、よくわからないままいろいろ書かされ、印鑑を押し、提出すればいつの間にか終わっている…そんなイメージではないでしょうか。

しかし、サラリーマンでも「確定申告した方がお得な場合」があるんです。

今回は、確定申告の中でも「医療費控除」についてまとめてみました。

関連サイト副業でバイト収入がある場合の確定申告書の書き方をチェック!

関連サイト確定申告にマイナンバーが必要になると副業が会社にばれてしまう?

関連サイトマイナンバーはいつから使う?マイナンバーの利用例と提出先をチェックしよう

まずは医療費控除の対象になるかを確認しよう

確定申告をすることによって、年末調整で算出された所得を低くすることができ、さらにその分の差額が戻ってきます。

これを還付金といいます。対象になる方はぜひ申告しましょう♪

まず、みなさんは病院に行きますか?大抵の人はめったに行くことがないと思いますが。

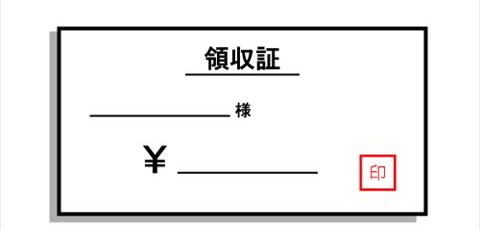

受診の際にもらう「領収書」をみなさんはどうしていますか?

「レシートみたいなものでしょ?捨てています!!」という人~ちょっと待ってください!

もらった医療費の領収書合計が1年間で10万円以上になった場合、「医療費控除」を受けることができます。

捨てちゃった、失くしちゃってた人!これからは大切にしてくださいね。

ちなみに領収書をなくしてしまった場合、受診の病院にて再発行しはしてもらえるのでしょうか。

答えは、「病院によって違いますが、再発行してもらえないところが多いです。」

領収書をなくした時は、「受領額証明書」の発行を依頼することになります。

こちらは有料になるところが多いので、どちらにしても、領収書は大切に保管したほうがよさそうです。

申告の計算式は以下のとおりとなります(平成28年度)

上記控除額を、所得から差し引くことになります。

ちなみに医療費の合計は自身の分だけでなく、家族の分を合算してもOKです。

よく、保険料の支払いなどの年末調整と混同する人がいますが、医療費控除は2月~3月に確定申告しなければなりません。

医療費控除を受けるために準備しておきたいもの

それでは医療費控除を受けるために必要なものをまとめましょう。

・源泉徴収書

・医療機関の領収書など支払いを証明するもの

・領収書のない医療費(交通費などがある場合は自分で作ります)

国税庁のホームページにある「確定申告等作成コーナー」から医療費の明細書がダウンロードできますので、それに記入をします。

申告したい医療費は必ず年内に支払いをすませておいてくださいね。

住宅ローンなどにより所得税の支払がない場合でも、医療費控除によって住民税が軽減されます。所得税の支払がなくても、医療控除の申請は行っておきましょう。

確定申告で医療費控除をうけるための手順とは?

医療費控除の確定申告は、基本は住民票のある町の税務署で行いますが、インターネットでも申告が可能です。

先ほどご紹介した医療費の明細書に必要事項を記入後、押印し、必要書類とともに税務署に郵送もしくは持参し、提出すれば完了です。

なかなか時間がなく、インターネットで済ませたいという方にはe-Taxというサービスがありますが、電子証明書を取得しなければならないので、少しめんどうに感じるかもしれません。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちならば、そのカード内に電子証明書が入っています。

どちらも持っていない場合はマイナンバーカードの申請をしましょう。

⇒マイナンバー通知カードと個人番号カードの違いと使い方のまとめ。

⇒個人番号カードオンライン申請の環境や写真サイズ 手順をチェック。

そして、このカードのICカードをパソコンに読み取らせるためにICカードリーダーを購入します。(家電量販店などで購入できます)

その後、パソコンでルート証明書のインストール、公的個人認証サービス利用者クライアントソフトのインストールなどが必要になります。

そしてやっとオンラインで確定申告が可能になります…。

かなり複雑な作業になりますので、やはり税務署に書類を持参するのが早いかと思います。

関連サイト副業でバイト収入がある場合の確定申告書の書き方をチェック!

関連サイト確定申告にマイナンバーが必要になると副業が会社にばれてしまう?

関連サイトマイナンバーはいつから使う?マイナンバーの利用例と提出先をチェックしよう

最後に

確定申告や税金の話は少し難しかったのはないでしょうか?

ちなみに医療費控除の確定申告は5年分までなら遡って申請が可能ですので、やり残しがあればまとめてすることもできます。

この機会に日頃から、領収書をとっておくクセをつけましょう。

確定申告すると税金に関する知識も深まり、還付もされて、一石二鳥ですね♪